Добрый день!

Добрый день!

О том, почему опасно использовать один показатель для оценки учеников, учителей и руководителей, мы говорили много раз: «Закон Гудхарта и ЕГЭ», «Конкуренция и ЕГЭ» (другие материалы о ЕГЭ собраны здесь).

Обычно, чтобы что-то исправить, это надо хотя бы признать. Похоже, что здесь процесс начинается, потому что замглавы Рособрнадзора Анзор Музаев на днях заявил, что оценки эффективности работы региональных органов власти и школ на основе среднего балла по результатам ЕГЭ не показательны, что их исключат (детали). Для кого-то это незначительное заявление, а я его уже лет десять жду. Надеюсь, замена нынешней неудачной конструкции не ухудшит ситуацию.

Перейдём к перпендикулярной теме. Вчера инспектор ГИБДД остановил меня для проверки документов. В прошлый раз такое было в далёком 2012 году, поэтому рассказы о «жадных гаишниках, вымогающих у всех» мне кажутся немного преувеличенными. Несомненно, бывает всякое, но не очень похоже, что это массовое явление. Пожалуйста, напишите в комментариях, если вас инспекторы останавливают чаще, чем раз в несколько лет, из какого вы города и сколько раз в жизни приходилось платить штраф.

Хорошего дня!

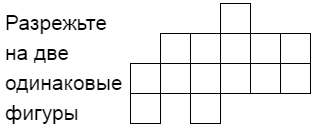

(Если с задачкой с картинки возникли сложности, то посмотрите решения предыдущей — это может быть полезно)

25 нояб. 2016 г.

Эффективность работы школ больше не будут оценивать по среднему баллу ЕГЭ

15 мар. 2016 г.

Pascal или C для школьников?

Добрый день!

Буквально месяц назад мы отметили 60 лет ENIAC, первого электронного цифрового вычислителя общего назначения, а за три месяца до этого праздновали 200 лет со дня рождения Ады Лавлейс, первого программиста человечества. Поэтому сейчас самый подходящий момент, чтобы подумать об обучении программированию.

Представьте, что у нас есть выбор только между Паскалем и Си. Вроде бы разница мала, так как уже многие десятки лет существуют конвертеры, способные преобразовать код с одного из этих языков на другой, причём в большинстве случаев исправлять результат работы конвертеров даже не приходится. Это нам указывает на огромное сходство языков.

Но есть и отличия. Давайте попробуем их вспомнить.

Итак, плюсы и минусы языков Си и Паскаль:

- В Си есть qsort (наличие развитой сортировки, которой можно подсунуть свою функцию сравнения, сразу сокращает и упрощает код),

- В Паскале есть строки (пусть их длина ограничена 255 символами, но начать с ними работать гораздо проще, а возможностей для ошибок — меньше),

- В Си краткий синтаксис (многих в Паскале раздражало постоянное написание "begin"/"end", а в Си мы пишем "{"/"}"),

- В Паскале LL(1) грамматика (глядя на начало строки, мы это начало сразу понимаем, в то время как в Си, например, с "int " может начинаться что угодно: хоть переменная, хоть указатель на переменную, хоть функция),

- Есть много популярных языков с Си-подобным синтаксисом (C++/C#/Java/...), поэтому поучиться Си стоит,

- В Паскале легко выводить значения разных типов (сравните "write(a, ', ', b);" с "printf("%d, %f", a, b);" — во втором случае пришлось вспоминать, какого типа наши переменные a и b.

Долгое время Pascal считался хорошим языком для обучения. Кстати, отсутствие qsort сразу же приводило к необходимости реализовать сортировку, что не было вредно. Но сейчас на Паскале почти не пишут, поэтому причин учить этому языку школьников практически нет. Насколько я понимаю, главная причина — в ЕГЭ по программированию есть вопросы по Паскалю. Но такое заталкивание языка в детей явно не добавляет им мотивации.

А какие положительные и отрицательные моменты Паскаля и Си вы помните? Можно учить оба, помня, что это почти одно и то же? Или только Си? Готовиться ли к ЕГЭ?

Хорошей недели!

Ссылки по теме:

- Три программы,

- Программисты-олимпиадники,

- Слишком универсально.

6 мая 2015 г.

Закон Эшби и ЕГЭ

Добрый день.

В апреле мы начали обсуждать проблему замены нужных процессов обучения и отбора на ненужную подстройку всего и вся под ЕГЭ, а потом вспомнили, что экзамены ради экзаменов бывали и раньше. Вникая в эту тему, важно постараться исходить из того, что большинство участников описываемых процессов старается действовать добросовестно, а упоминаемые проблемы — это преимущественно результат огромной сложности всей системы. Ею в самом деле крайне трудно хорошо управлять.

Итак, продолжим читать текст 2007 года Юрия Неретина «О будущей эволюции и влиянии ЕГЭ».

Почему стали строить именно ЕГЭ? Давайте вспомним основную аргументацию тех лет (ЕГЭ — это единственный способ победить коррупцию). Ниже короткие цитаты из статьи (весь курсив от Неретина):

1) Возможно, что переход к решительным мерам необходим. Но даже на пути полного или частичного изъятия у вузов контроля над экзаменами, возможен ряд менее головокружительных, но зато конструктивных ходов. Нам же старательно (и успешно) навязывают идею или — или.

2) Нам сейчас говорят, что вводя ЕГЭ, мы подражаем «цивилизованному миру». Как всем известно, в современном русском языке словосочетание «во всем цивилизованном мире так делают» означает «разумных доводов для того, на чем я настаиваю, нет». В идее теста много минусов. Но определенную зону применимости тесты имеют. За прошедшие 6 лет была возможность выяснить, как на самом деле в «цивилизованном мире» тесты используются. К сожалению, даже такая идея не возникала.

Это существенные моменты, ведь мы хотим понимать, как угораздило попасть в нынешнее состояние. Но сейчас они уже не самые важные, так как надо определиться, в чём состоят главные проблемы и как их решать.

Это существенные моменты, ведь мы хотим понимать, как угораздило попасть в нынешнее состояние. Но сейчас они уже не самые важные, так как надо определиться, в чём состоят главные проблемы и как их решать.

Цитата: Последнее, и, в определенном смысле, главное. В кризисе находится не система вступительных экзаменов, а наше высшее образование в целом (что неизбежно, если учесть, что уже как 14-16 лет оно находится на «подножном корму»). Сейчас наши вузы представляют из себя буквально «клубки неразрешимых проблем», из которых самая серьезная, и на сегодняшний день, и стратегически — кадровый кризис. Широкому обществу, например, не известно, что научное образование, а также инженерно-технологическое образование высокого уровня находятся у нас на грани катастрофы, а точнее в ее процессе. Характерно, что внимание общества «зациклено» на предстоящей в 2009—2010 учебном году победе в борьбе с коррупцией.

Что в этом хорошо? Что если оставшихся мастеров не слишком давить, то они смогут воспитать следующее поколение. Но для этого надо принять решение, что мы стремимся не к мифической победе над коррупцией любой ценой, а к сохранению и развитию маленьких, но очень важных для будущего страны групп. Нам нужна не разрушающая всё унификация, а поддержка разнообразия. Кстати, когда я говорю поддержка, то подразумеваю вовсе не бесконтрольное вливание миллионов, а прекращение яростного разрушения. Увы, выглядит всё так, что именно снижение разнообразия является одной из целей нынешней активности (см. свежую статью «Об уменьшении разнообразия» Александра Привалова).

Но вернёмся к тезисам из исходной статьи:

1) Задача составления сколько-либо удовлетворительного универсального варианта принципиально не разрешима.

2) Невозможность содержательной проверки сокращает до предела возможность ставить содержательные вопросы.

Вообще говоря, этих двух пунктов должно было хватить, чтобы остановиться и подумать, а не накатывать серьёзное изменение сразу на всю страну. Но не остановились. Что из этого вышло? Ровно то, что должно было выйти. Но неудовлетворительность системы отбора, на которой во многом зациклена дискуссия — не главная проблема ЕГЭ. Отныне образование в старших классах школы переключается на подготовку к тестам ЕГЭ. Именно варианты ЕГЭ становятся определяющим фактором, а вовсе не учебники и не учителя.

Для управления сложной системой (образования в стране, например) нужна сложная управляющая система. Если мы всё свели к простым метрикам (легко проверяемым тестам, легко генерируемым вопросам и т.д.), то и вся наша система образования сведётся к чему-то простому (собственно, на это нам и намекает закон Эшби). Всякий раз, когда возникает желание сделать «такой и вот этакий простые шаги, которые сразу решат почти все многолетние проблемы», надо понимать, что практически нет шансов на решение даже части имеющихся проблем, а вот новые почти наверняка возникнут. Ломать легко, особенно если защищаются интеллигентные учителя в очочках.

Надеюсь, у вас возникло желание прочитать обсуждаемый текст Юрия Неретина, половину которого мы с вами уже в какой-то форме освоили. И если вам интересна эта тема, то настоятельно рекомендую статьи Игоря Фёдоровича Шарыгина.

Хорошего дня!

23 апр. 2015 г.

Тригонометрия и ЕГЭ

Добрый день!

Позавчера мы начали обсуждать свежую и старинную статьи о ЕГЭ, но поскольку чтение длинных текстов требует сил и времени, то главную идею стоит выделить в самом начале: Даже если бы задания ЕГЭ были хорошими, сам тест всё равно являлся бы разрушительным для системы образования, потому что от его результатов слишком много всего зависит: результат ЕГЭ жизненно важен для школьников, поэтому вместо учёбы они готовятся к ЕГЭ, но этот же результат важен для педагогов, поэтому они «накручивают» результаты, отклоняясь от программы, а также не мешая списыванию и прочим хитростям. Аналогичная ситуация в администрациях школы, района, города, области и т.д. (см. статью «Конкуренция и ЕГЭ»).

Позавчера мы начали обсуждать свежую и старинную статьи о ЕГЭ, но поскольку чтение длинных текстов требует сил и времени, то главную идею стоит выделить в самом начале: Даже если бы задания ЕГЭ были хорошими, сам тест всё равно являлся бы разрушительным для системы образования, потому что от его результатов слишком много всего зависит: результат ЕГЭ жизненно важен для школьников, поэтому вместо учёбы они готовятся к ЕГЭ, но этот же результат важен для педагогов, поэтому они «накручивают» результаты, отклоняясь от программы, а также не мешая списыванию и прочим хитростям. Аналогичная ситуация в администрациях школы, района, города, области и т.д. (см. статью «Конкуренция и ЕГЭ»).

В любой большой махине есть масса изъянов. Естественно, ЕГЭ не является исключением. С моей точки зрения, за последние годы достигнут большой прогресс в исправлении раздражающих мелочей (сквозная нумерация заданий, дополнительные бланки, апелляции, расписания, наборы задач... многие люди добросовестно старались, чтобы сделать ЕГЭ лучше). Важно понимать, что большинство исполнителей в этом процессе не имеют злого умысла. Но если велосипеду с квадратному колёсами старательно приделали седло, то он хоть и стал более удобным, но плавать всё равно будет плохо. Даже если его покрасить и прицепить светоотражатели, на плавучесть это почти не повлияет. Кто-то смеётся над квадратными колёсами, но беда в другом.

Давайте продолжим читать текст 2007 года Юрия Неретина «О будущей эволюции и влиянии ЕГЭ», чтобы узнать, что было плохо до ЕГЭ и почему переход на ЕГЭ сделал всё ещё хуже. Первые две мысли кажутся понятными, но на них стоит обратить внимание:

1) «Основная цель обычного экзамена (скажем, семестрового) — дать возможность студенту ознакомиться с курсом, или, говоря формальным языком, составить целостный (или лишь более целостный) взгляд на предмет.»

2) «положительных функций регулярных семестровых экзаменов экзамены вступительные лишены.» (в исходном тексте есть пояснения ко всем этим цитатам; рекомендую найти возможность прочитать).

Потом мы переходим к теме бессмысленных задач (речь здесь о математике), которые имеют малое отношения к науке, но являются удобными (для придумывания, проверки и т.д.): «Где-то около 1970 года были изобретены замечательные варианты вступительных экзаменов по математике. Задачи для экзаменов все время надо изобретать, это вполне серьезная и непростая проблема. Но в тот момент был изобретен универсальный способ их изобретения. Оказалось, что несколько сюжетов позволяют написать сколько угодно таких задач. А именно: тригонометрические уравнения, раскрывание модуля, логарифмические уравнения, уравнения с параметром (и все это обогащенное поисками ОДЗ)»

Вот эта вся тригонометрия вступительных экзаменов в реальной жизни мало когда нужна (настоящие проблемы не сводятся к тем некрасивым монстрам с «подводными камнями»), но маховик раскрутился: с каждым годом сильные вузы давали всё более противные задачи, поэтому лучшие школы учили с ними справляться («стандартизация экзаменационных вариантов есть путь к их усложнению»). Возник класс ненужных задач, которые приходится научиться решать, чтобы поступить в выбранный вуз («новая отрасль человеческого знания — математика вступительных экзаменов. Единственная цель ее существования — обеспечение функционирования приемно-экзаменационной машины»).

Далее следует реверанс о том, что «в определенной степени, это математика». Но тут же совершенно правильные вопросы возвращают нас в суровую реальность: «Многим ли из тех, кто «готовился в вуз» пошло в вузе на пользу то, что он учил при «подготовке»? А если нет, то и это странно. Не странна ли тогда роль «курсов по подготовке в вуз»?»

Почему это плохо? Да по той причине, что «Человек более склонен «готовиться к экзамену», чем учиться»

Что было дальше? «К сожалению, то что было тенденцией в 80е годы, свершилось в 90е: вступительная математика вытеснила обычную из образования старшеклассников.

Обратите внимание! Вступительные экзамены настолько важны, что их варианты, при неосторожности, некомпетентности или злой воле, могут начать формировать облик образования в старших классах, иной, чем это предполагается официальной школьной программой». Собственно, перед разговором про единую систему для проверки знания по всем предметам, для принятия решения о качестве обучения в школах, о зачислении в вузы и т.д. — перед обсуждением всего этого стоит понять, что на куда меньшей задаче клубок проблем сплетается в узел, который практически невозможно разрубить.

До ЕГЭ мы ещё не добрались, но уже подошли к нему вплотную. Продолжим в следующей части. Для более эффективного обсуждения призываю найти 15-20 минут на чтение первоисточника (там есть и про русский язык, и про опыт других стран... если ещё не читали, то рекомендую).

Хорошего дня!

21 апр. 2015 г.

Закон Гудхарта и ЕГЭ

Добрый день.

Разговоры о том, что система образования у нас летит к очередному чудовищному дну, всем надоели, но отмахиваться от этой темы нельзя. Сегодня я вас призываю прочитать две статьи: только что вышедшую «О том, что сталось со школой» Александра Привалова и текст 2007 года «О будущей эволюции и влиянии ЕГЭ» Юрия Неретина.

Ну а поскольку время читать длинные тексты есть не у всех, ниже важные цитаты. Для начала напомню, что закон Гудхарта является социологическим аналогом принципа неопределенности Гейзенберга в квантовой механике. Нам хватит следующей формулировки: сколь угодно хороший индикатор становится плохим, если на него начинают ориентироваться. Пример: идея оценивать популярность сайта по количеству ссылок на него была хорошей и логичной (мол, на хороший ресурс часто ссылаются), пока её не начали применять (спамеры стали всюду ставить ссылки на свои продвигаемые ресурсы).

Ну а поскольку время читать длинные тексты есть не у всех, ниже важные цитаты. Для начала напомню, что закон Гудхарта является социологическим аналогом принципа неопределенности Гейзенберга в квантовой механике. Нам хватит следующей формулировки: сколь угодно хороший индикатор становится плохим, если на него начинают ориентироваться. Пример: идея оценивать популярность сайта по количеству ссылок на него была хорошей и логичной (мол, на хороший ресурс часто ссылаются), пока её не начали применять (спамеры стали всюду ставить ссылки на свои продвигаемые ресурсы).

Теперь цитата из первой статьи. Длинно, но важно: «Погибель таилась в полной отмене выпускных экзаменов. То есть поначалу-то могло показаться, что они отменены частично: как же! ведь ЕГЭ по русскому языку и математике обязательны, и ещё что-то надо выбрать — и это тоже обязательно. Но очень скоро стало понятно, что это отговорки — во всяком случае, для всех предметов, кроме двух. Их все: что физику, что английский, что историю — если не хочешь, можно и не учить, и ничего тебе за это не будет. То есть ничего — если ты лодырь; если же ты собрался поступать, скажем, на экономический, то тебя за то, что ты забил на физику да химию, будут даже хвалить: ах, какой целеустремлённый. Тройку и в том и в другом случае как-нибудь натянут. Тут и учителя смекнули, что они, со своей стороны, могут не учить этим дисциплинам. Во всяком случае, не учить большинство учеников — всех, кто сам не выбрал этот предмет. И им тоже ничего за это не будет: ведь их зарплату определяет средний балл по ЕГЭ, а те, на кого они махнут рукой, его сдавать не пойдут и на средний балл не повлияют. Исключения, конечно, возможны — и наблюдаются; но как правило, где можно невозбранно не учить и не учиться — там и учить, и учиться постепенно перестают.» (см. также «О справедливом выравнивании»).

Само по себе это дико, ведь так средняя школа окончательно превращается в камеру хранения для детей. Но была надежда, что хоть родному языку и математике там научат. Увы, следующая цитата как раз об этом: «Сколько сырков по 16 руб. можно купить на 100 руб.?» Для верного подсчёта сырков за глаза хватит смутных воспоминаний о начальной школе, но аттестат-то дают за среднюю! Столь же элементарных знаний, никак не исчерпывающих школьную программу, хватит и для тройки по русскому. И хуже всего, что от силы пятая часть школьников получает по той же математике больше вот такой тройки. То есть явное большинство выпускников и по формально обязательному предмету имели возможность практически не учиться.»

Ваши знакомые школьники, подозреваю, сейчас обучаются в лучших лицеях/гимназиях/... своего города, потому что как-то так сложилось, что читатели этого блога и сами имеют хорошее образование, и дети у них такие же, и их знакомые в этом смысле похожи. Поэтому я понимаю, что могут быть возражения «А вот в нашей школе всё хорошо: и учатся все хорошо, и баллы высокие по ЕГЭ». И в этом я полностью согласен: если хорошую школу не слишком «шатать», то она пока справится с ЕГЭ, не особо напрягаясь. Почему «пока»? Причин много, часть из них в следующей цитате: «Потому, например, что проводимая в последние годы политика прямо враждебна к сколько-нибудь выдающимся школам. Подушевое финансирование и так бы их погубило, но на помощь ему поспело и бредовое убеждение многих начальников, будто само существование элитных школ противоречит священному (и неисполнимому) принципу равнодоступности качественного образования. Пришибить хорошую школу не проблема, а создать новую труднее с каждым годом — прежде всего потому, что беда с учителями.»

Но надо помнить, что «хорошие школы» постоянно выкачивают лучших школьников и учителей со всей округи, тем самым ухудшая климат вокруг (и давайте сейчас не будем рассуждать, хорошо это или плохо), из-за чего в них есть конкурс, из них есть риск вылететь, в них есть уважением школьников к учителям, учителей к школьникам, администрации к обеим группам. В отдельных школах даже нанимают специального человека, чтобы он занимался написанием планов и отчётов вместо преподавателей (см. о жёстких проверках бессмысленных бумажек), что экономит время и нервы квалифицированным кадрам, позволяя им сосредоточиться на том, что они любят и умеют.

Какая динамика? Следующая длинная цитата: «Есть две международные программы: PIRLS, в которой оценивают учебные достижения школьников начальных классов, и PISA, где оценивают пятнадцатилетних ребят. Малыши наши выигрывают почти у всех: в предпоследний раз мы были первые, Гонконг — второй, в последний раз мы вторые, Гонконг первый. А наши юноши каждые три года опускались на несколько позиций, оказавшись в предпоследний раз примерно сороковыми из семидесяти участников; так что в последний раз Россия и участвовать не стала. Увы, всё ведёт к печальному выводу: наша школа понижает интеллектуальный уровень детей — не говоря о том, что развращает их безнаказанностью безделья.»

Заканчивает автор объяснением, почему нельзя откладывать решение этой проблемы: «Торопиться нужно ещё и потому, что ЕГЭ укореняется. С каждым годом всё больше учителей с изрядным облегчением привыкают к нынешнему положению вещей. Они понимают, что натаскивать, да притом не всех учеников класса, куда легче, чем учить, да притом всех; что система, при которой детей не надо учить думать, говорить и писать, весьма удобна тому, кто сам всего этого не умеет. Возвращать выпускные будет поэтому всё сложнее: учителя будут всё более массово к ним не готовы — выяснилось же в этом году, что большая часть словесников не знает, как работать с возвращённым вдруг сочинением.»

Уже получилось очень длинно, но я уверен, что это важно как минимум понимать. К обсуждению текста Юрия Неретина мы перейдём позже (Дополнение: см. Тригонометрия и ЕГЭ).

Хорошего дня!

21 мая 2012 г.

Общее у ЕГЭ и ГАИ

Добрый день.

Два человека независимо рассказали мне следующую историю (каждый о себе):

1) Перед сдачей экзамена на получение водительских прав они внимательно изучили правила дорожного движения;

2) Когда сдавали тест на компьютере, получили негативную оценку, но решили разобраться, так как были уверены в своей правоте;

3) Во время общения с живым инспектором получили следующий ответ: «Да, с точки зрения ПДД вы ответили правильно, но это же компьютерный тест, к нему надо готовиться по билетам!».

Далее был естественный диалог:

— Мы ездить должны по ПДД или по билетам?

— Ездить надо по ПДД. А экзамен сдавать по билетам! Выучите уже их, это же не так сложно. Я не могу ничего сделать, так как программа выдала результат «не сдал». Не я же её сделал.

Мне это напомнило обычные ляпы в ЕГЭ первых лет. Там встречались вопросы, на которые правильным считался неправильный ответ (иногда из-за спешки при подготовке заданий, а иногда по причине разного взгляда на один и тот же вопрос в школьных и вузовских учебниках). Из-за этого более подготовленные школьники набирали на подобных заданиях меньше баллов, чем слабые, так как сильные школьники давали один и тот же ответ (правильный, с точки зрения изучаемой науки), а слабые с вероятностью 25% угадывали ответ, который считывался правильным. Впрочем, какие-то положительные движения есть и в этой области (например, тесты для девятиклассников (ГИА) оказались куда приятнее, чем можно было ожидать, ведь в них вернулась геометрия, которую в ЕГЭ до этого задвинули довольно далеко).

Аналогичные ляпы были и с тестами IQ: в первых классических изданиях встречались логические ошибки (кстати, их иногда переиздают и в наше время). Получается, что iq-тест не столько измерял способность испытуемого логически мыслить, сколько сходство логических ошибок испытуемого с ошибками авторов теста.

А какие вам известны случаи несоответствия теста тому, что он должен проверять?

Сталкивались ли вы с подобными особенностями в ГИБДД, школах, вузах или ещё где-то?

Победили ли несправедливость для всех? Добились правды только для себя? Смирились?

15 июн. 2011 г.

Конкуренция и ЕГЭ

Сейчас мы не будем говорить, какая система лучше, а какая хуже, как надо было делать, а как нельзя делать никогда. Почему? Да потому что это слишком большие вопросы, чтобы в короткой заметке можно было хоть чуть-чуть продвинуться вперёд. Но двигаться-то надо, поэтому сегодняшняя тема – устранение конкуренции при проведении единого государственного экзамена.

Итак, кто традиционно был заинтересован в качественном проведении отбора?

1. Сильные ученики (логика простая: если я решил все задачки, а мой сосед – все, кроме одной, то я не стану ему подсказывать, потому что он конкурирует со мной за места в этом вузе). И это работало – списывать друг другу давали слабые ребята (пришедшие попытать удачу). А вот те, кто на самом деле боролись за максимальные баллы, старались контролировать, чтобы их решения никому не ушли, чтобы никто не пользовался сотовой связью и так далее. Это работало, потому что «все всех видят». Если в одной аудитории двести человек пишут экзамен, а каждый понимает, что только пятьдесят из них будут зачислены, то совсем иначе относятся к списывающим.

2. Работники высшего учебного заведения тоже стараются провести как можно более адекватный отбор, потому что им потом учить этих школьников. Если набрать слабых студентов, то они сначала будут плохо сдавать сессии, выматывая всем нервы, а через несколько лет не сдадут государственные экзамены (что университету жизнь не улучшит). Поэтому был резон выгонять из аудитории за телефон, за передачу шпаргалок и так далее. И поэтому сильные вузы брали мало «платников», стараясь набрать как можно больше способных школьников.

Были ли ещё силы, стремящиеся сделать проведения экзаменов адекватным? Похоже, что нет. Все остальные старались помочь «своим деткам»: родители искали возможность дать взятку, учителя до последнего тянули ребёнка на медаль, чтобы увеличить его шансы на поступление и так далее.

Что поменялось с переходом на ЕГЭ?

Вторая группа (сотрудники университетов) исключена из борьбы, так как всё проходит без них. Конечно, некоторые преподаватели из вузов участвуют в составлении заданий ЕГЭ. Но их вклад в качество отбора в свой конкретный вуз стал на порядки меньше.

И со школьниками вышло аналогично – теперь уже в аудитории с ними сидят не претенденты на их места в конкретном вузе, а вполне обычные ребята, которые планируют учиться дальше в самых разных высших учебных заведениях. Дух конкуренции ушёл, уже нет причины не подсказать, нет повода жаловаться, если кто-то пользуется телефонами. А так как учителя, контролирующие порядок в аудиториях, заинтересованы в высоких баллах для школ своего района (их же самих потом оценивают по этим баллам), то они и не мешают школьникам звонить, пользоваться интернетом, помогать друг другу и так далее.

Получается, что осталась всего одна группа людей, которым важно качественное проведение ЕГЭ – это сильные школьники. Они долго и усердно готовятся, стараются написать экзамены на максимальные баллы, но если вдруг делают ошибку по невнимательности, то их тут же со свистом обгоняют слабые ребята, которым прислали верные ответы из интернета. Конечно, у них есть возможность написать жалобу по форме проведения экзамена в их аудитории. Но решатся ли они на это? Если в кабинете было 15 школьников, из которых 14 бессовестно сидели в интернете со своих телефонов, то кого потом побьют, если станет известно о жалобе?

И каждая такая известная история, в которой сильный школьник не попал в вуз, а его слабые товарищи легко в него поступили, отталкивает следующее поколение от целенаправленной учёбы. В самом деле, некоторые ребята могут подумать, что незачем тратить силу на образование, если всё потом решится не умом, а предприимчивостью.

На этом мы закончим с грубыми и грустными словами. Повторюсь: я не говорю, что старая система была идеальна, что новую нельзя сделать лучше, что я знаю, как сейчас надо действовать. Но я хочу обратить внимание на этот момент – конкуренция ушла, поэтому сейчас почти все силы направлены на завышение результатов единого государственного экзамена:

- школы хотят, чтобы их ученики набрали как можно более высокие баллы,

- ученики хотят высоких баллов,

- районные отделы образования хотят высоких баллов,

- министерство образования хочет высоких баллов.

А ведь надо сделать так, чтобы все они хотели не только высокие баллы, но и хорошее образование...

Почему эта заметка появилась именно сейчас? Потому что, похоже, произошло несколько утечек вариантов до экзамена, да и во время отбора многие школьники легко пользовались доступом в интернет. Подробности:

- Выступление Дмитрия Гущина в эфире пятого канала,

- Статья Десятки тысяч выпускников списали ЕГЭ по подсказкам из Интернета (с тем же Дмитрием Гущиным – одним из составителей вариантов ЕГЭ и, на мой взгляд, весьма квалифицированным человеком),

- Статья «Площадка «В Контакте» стала платформой для списывания ЕГЭ», написанная главным куратором группы «САМОподготовка к ЕГЭ» Славой Борисовым, опубликованная на сайте «Учительской газеты».

Возможно, не всё здесь правда. Возможно, где-то преувеличено, а где-то не в полной мере отражено то, что есть. Но это всё хорошо укладывается в теорию выше – ощутимая конкуренция на этом экзамене отсутствует, поэтому все (кроме считанных процентов «ботанов») заинтересованы в списывании, подсказках и утечках вариантов. А если почти все силы направлены в одну сторону, то вполне понятно, куда систему понесёт.

Я понимаю, что есть ещё группы людей, которым тоже нужны высококлассные специалисты. Но пока что бизнес не может влиять на систему образования, а может только недоумевать, почему студенты четвёртого курса не знают школьную программу за шестой класс.

Впрочем, есть, конечно, и хорошие индикаторы. Но наличие хорошего не отменяет наличия плохого. Поэтому необходимо много работать для устранения известных проблем.

Другие заметки о ЕГЭ:

- ЕГЭ – универсальное мерило,

- ЕГЭ 2008,

- ЕГЭ 2009.

23 мар. 2010 г.

Чёрно-белая жизнь и ЕГЭ

Сегодня мы поговорим о вреде чрезмерного внимания к планированию и формализации.

Раньше, слыша словосочетание «чёрная бухгалтерия», я не понимал, зачем нужны все эти усложнения. Казалось бы, можно же честно заплатить все налоги, чтобы не беспокоиться вообще. А потом знакомые бухгалтера мне объяснили, что это возможно далеко не всегда. Оказывается, многие правила работают только для сферического бизнеса в вакууме, а в конкретных жизненных ситуациях так бывает, что физически невозможно легально оформить некоторые вопросы. И мы сейчас не будем говорить про статью расходов «взятки за то, что должно само работать по закону» (я знаю компании, которые смогли найти возможность обойтись без них). Мы говорим именно о принципиальной несовместимости некоторых пунктов закона, что вынуждает систематически нарушать закон или отказаться от ведения бизнеса. То есть, ситуация как на дорогах: иногда можно встретить в городе сочетание знаков, которого там быть не должно. Но оно есть, поэтому ему надо соответствовать. Это значит, что любое действие (кроме избегания этой конкретной улицы) автоматически приводит к формальному нарушению правил.

Через некоторое время мне пришлось узнать, что даже в школах нельзя обойтись без «чёрной бухгалтерии». Пример: темы и даты уроков в календарном плане должны быть проставлены заранее. Вроде бы неплохая инициатива - распланировать на год весь перечень тем, чтобы ничего важного не забыть. Но есть одна проблема: бывают непредвиденные обстоятельства:

- отмена занятий из-за плохой погоды или подготовки к местным выборам (обычно в пятницу),

- срыв урока из-за эпидемии какого-нибудь вируса (когда в класс приходит 2-3 человека) или болезни учителя,

- срыв большей части урока из-за того, что «пришло время всем ставить прививки»,

- отсутствие мальчиков в классе, потому что их всех отправили на осмотр в военкомат,

и так далее.

Да и не так легко распланировать, сколько уроков в этом году потребуется на каждую тему. Иногда удаётся быстро уложить знания в головы, а иногда очень трудно тема идёт... Поэтому идеально соответствовать своему же плану невозможно (а писать его в расплывчатом виде тоже нельзя - всё должно быть чётко).

Казалось бы, если что-то пошло не по плану, то разве это проблема? Нет, конечно, всё же можно постепенно нагнать (слегка уменьшив время на будущие темы)! Но тонкость в том, что чиновники, проверяющие школы, не вникают в такие мелочи. Для них важно, что отсутствует соответствие заявленного (плана на год) и реального (фактических записей в журнале). И их можно понять, если захотеть: когда не могут проверить содержание, то проверяют форму (а содержание занятий они проверить не в состоянии).

К чему это приводит? К тому, что часть людей привыкает вести двойной учёт. Например, некоторые учителя ведут два журнала:

- один для чиновников (там всё идеально, потому что текущие данные просто переписываются из плана),

- другой для себя (чтобы вести настоящий учёт прошедших занятий).

Почему они это делают? Потому что никто не хочет проблем. Дело в том, что именно за подобные формальные несоответствия прилетают санкции, так как по сути никто разобраться не может (чтобы наказывать за дело, где это требуется).

Нужны ли планы? Да, конечно! Они позволяют оценить примерные сроки, количество людей, бюджет и так далее. Но жёсткий контроль соответствия плана и реальности всё рушит: люди начинают подгонять реальность под план. Например, часто милиционеры стараются под разными предлогами не принимать заявления о краже телефонов (и прочих мелочах, которые почти невозможно раскрыть), потому что имеют план раскрываемости.

Всё, что было написано выше, не выглядит шибко плохим. Одни пишут ложь, а другие проверяют ерунду - все довольны. Но проблема в том, что люди привыкают разделять реальность и документы. Это приводит к тому, что следующие формальные нарушения делать уже совсем легко.

Приведу мрачный пример из жизни учителей математики. Такие рассказы я слышал от нескольких школьников из разных городов, когда участвовал в собеседованиях, поэтому не считаю эту проблему локальной и надуманной. Итак, когда я вижу, что ребёнок не понимает простейших геометрических задач, то спрашиваю у него, как же так получилось. И тогда школьники отвечают примерно следующее: «А наша учительница сказала, что мы не будем изучать геометрию на уроках, потому что в ЕГЭ заданий на алгебру гораздо больше».

Понимаете? Министерство образования утверждает какие-то учебные планы (которые могут нравиться или не нравиться - это другой вопрос), формирует учебники, создаёт структуры для контроля. А учителя «на местах» всё равно ориентируются на необходимость натаскивать на ЕГЭ. Учителя уже привыкли подгонять отчётность под план, поэтому уверенной рукой пишут, что в такие-то числа такого-то месяца они проходили, например, тему о треугольниках и решали задачи, но это совершенно не соответствовало реальности. Потому что планы нужны, не для их выполнения, а для подготовки документов о их выполнении. В этом я вижу большую проблему.

И эта практика становится привычной и обыденной. В руководствах для проверяющих ЕГЭ не требуется контроль правильности решения школьника, а необходимо совпадение его решения с эталонным. Согласитесь, это не очень соответствует духу правильного образования. Но идеально соответствует духу формальных и бездумных проверок.

Если вам интересно посмотреть на тему планирования с других углов зрения, то рекомендую недавнюю заметку Давыдова «О планировании». Он больше обращает внимание на планы для самого себя, но примеры предлагает занимательные.

Хорошего дня!

25 июн. 2009 г.

Коротко о ЕГЭ 2009

Если коротко, то жизнь в этом вопросе налаживается. Есть свои проблемы, но один из серьёзных косяков - непредсказуемость - уходит на второй план. Нельзя сказать, что сейчас у учителя есть чёткий официальный перечень вопросов, которые надо показать школьникам. Но тот факт, что с прошлого года существенных изменений было мало, даёт возможность нормально работать и учителям, и школьникам. Полагаю, что можно говорить о том, что какое-то устаканивание произошло... Через годик-другой это можно будет закрепить официальными документами.

В комментариях к старой теме о ЕГЭ меня спросили о сервисе, предлагающем москвичам получить фотографии вариантов, которые уже начали писать на Камчатке и Сахалине (размер нашей страны позволяет так играть с часовыми поясами, а современная электроника так мала, что запретить её невозможно). Моё мнение - этот сервис в 2009 году был бесполезен, потому что в вариантах ничего существенно не изменилось с прошлого года. А минус понятен - школьник вместо здорового сна получает нервную встряску.

В чём ещё выражается повышение предсказуемости вариантов? Например в том, что некоторые мои знакомые школы смогли предъявить заметное увеличение количества стобальников (лучший известный мне результат - 60% от всех стобальников области взяла одна специализированная школа). И там всё было чисто (я этих людей лично знаю) - они просто поняли, к чему надо готовить, поэтому достигли успеха. Кстати, могу порекомендовать хороший сборник, о котором узнал благодаря газете Первое сентября - «ЕГЭ. Математика. Задания типа С» Сергеева. Данная книга не была бы так эффективна, если бы всё постоянно менялось, но этот год показал высокую предсказуемость. По этой причине высоких результатов достигли не те, кто удачно угадал темы, на которые надо сделать упор, как это было ранее.

Ещё один полезный побочный эффект от ЕГЭ такой: преподаватели с чрезмерно выпяченным неудовольствием от жизни теперь не могут испортить ребёнку аттестат безнаказанно. Дело в том, что по высоким результатам ЕГЭ чиновниками от образования проводится проверка на естественность. Например, если в четвертях у ребёнка всегда были тройки и четвёрки, а на ЕГЭ он вдруг взял 100 баллов, то возникает резонный вопрос. Ответом в известных мне случаях было следующее: преподаватель принципиально не ставит оценки выше четырёх (и этим он за свою жизнь многих лишил медалей). Раньше с этим было почти невозможно бороться, но теперь уже директор школы проявляет инициативу, потому что ему лишние проблемы с чиновниками от образования вообще не нужны - он начинает тщательнее работать с таким учителем или избавляется от него (что тоже неплохо, ведь держать в школе неадекватных людей - не самая лучшая затея).

И последнее - о высоких баллах. В прошлом году ребёнок, сделавший одну ошибку в ЕГЭ по математике, получал 94 балла (другими словами, между 94 и 100 баллами не было промежуточных значений). В этом году стоимость одной ошибки стала ещё больше - максимальный бал меньше сотни - 90. Если вам вдруг скажут, что один ВУЗ готов брать любого школьника с девяносто пятью баллами, а другой - с девяносто одним баллом по математике, то можете это квалифицировать однозначно - этим ВУЗам нужны только стобальники. Фактически, такое растяжение шкал - это иллюзия права на ошибку. Но такого права у школьника не остаётся - ему нельзя сделать ни одной ошибки, если он хочет в такие ВУЗы. Другими словами, мы опять попадаем в условия лотереи, но зачем-то прячем это за хитрыми шкалами. И это неприятно.

Аналогичная картина в нижней части таблицы, там тоже шаги большие. Полностью в прошлом году баллы шли так: 0, 6, 12, 17, после чего шаг уменьшался до трёх: 20, 23, 25, и т.д. ... 70, 73, но вдруг начинаем частить: 75, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, а тут опять растягиваем: 86, 88, 91, 94, 100. В этом году всё ещё жёстче. Поэтому когда нам говорят: «набрал 20 баллов», то это значит, что решил 4 задачи а если говорят «набрал 41 балл» (всего в два раза больше), то это значит, что решил 12 задач (разница уже в три раза). На самом деле разница ещё серьёзнее, потому что найти четыре простые задачи легко, а двенадцати простых просто нет. Чтобы решить 12 задач надо справляться не только с частью А, где достаточно выбрать правильный ответ из списка, но и с более сложной частью Б, в которой надо самому написать ответ.

А самое ужасное в нынешнем ЕГЭ - это его результаты в нижней части таблицы. Несмотря на то, что простые задачи стали ещё проще, количество низких баллов удручает безумно. Зная эти задачи, трудно поверить, что за 10 лет школа не может дать такие простые вещи школьникам. И это не проблема ЕГЭ, а проблема нынешней школы. И её необходимо срочно решать.

28 нояб. 2008 г.

ЕГЭ и Банальности

Сегодня коротко поговорим о реализациях, раз мы начали разговор о концепциях, а потом приглашаю на интересную игру «Банальности».

Итак, допустим мы верим в то, что теоретически возможен тест, качественно сортирующий школьников, что позволит нам в сильные и профильные ВУЗы направить наиболее талантливых ребят, тем самым, улучшив им жизненные перспективы. Но если так, то тем более надо сосредоточиться на реализации, ведь очень обидно испортить хорошую идею!

Недавно я рассказывал о том, что произошёл серьёзный прорыв - придумали механизм выдачи дополнительных листов на ЕГЭ. Они необходимы, чтобы уместить решения всех задач, потому что в целях экономии средств школьникам выдаётся недостаточное количество бумаги (ведь большинство не собирается и не способно записать все решения). Я знаю, что этот механизм заработал, потому что лично знаком с людьми, которые им воспользовались. Но оказалось, что не всё так просто - если ребёнок учится в сильном классе (где все хотят набрать высокие баллы), то бумаги ему может и не хватить. Потому что количество этих дополнительных листов фиксировано для каждой аудитории (опять экономия!). Соответственно, сейчас репетиторы готовят школьников к тому, что надо как можно раньше потребовать дополнительный лист (пока другие школьники не сделали этого), иначе им может не хватить.

Но позвольте, что мы хотим измерить этим тестом? Знания школьника, его способность сконцентрироваться в нужный момент или хитрость и везение?

Большинства это не касается, поэтому данная тема никогда не будет популярна. Интерес же у многих вызывает отмена автоматического повышения оценок с двоек до троек (чтобы иметь возможность выдать аттестат), это произойдёт с 1 января 2009 года. Но как же быть, если двоек в этом году было чудовищно много (11,2% двоек по русскому языку, 25,3% – по литературе, 23,2% – по математике)? Это ведь не учителям и директорам школ будут говорить, что они плохо выучили каждого пятого ребёнка, а РОДИТЕЛЯМ ВЫПУСКНИКОВ МАССОВО СКАЖУТ, ЧТО ИХ ДЕТИ ПЛОХИЕ. Кто это потерпит? А раз это допустить нельзя, то задания ЕГЭ станут ещё проще, чтобы хоть на троечку школьники смогли решить (рекомендую почитать демонстрационные варианты ЕГЭ-2009, выложенные в сети, чтобы ощутить масштаб упрощений). А это ещё сильнее затруднит жизнь ВУЗов, которые и сейчас говорят, что среди детей с баллами от 80 до 100 есть много подходящих для дальнейшего обучения, но и много совершенно не способных в нём учиться (фактически, знание баллов ЕГЭ почти не дают сильному ВУЗу информации о поступающем, а отбирать надо именно по баллам).

Мы не говорим сейчас о том, что коррупция не побеждена, а смещена из ВУЗов в школы, что работают даже старые схемы, хотя вроде бы для решения и этой проблемы затевался ЕГЭ. Мы говорим о потерях для меньшинства. Ясно, что как бы странно не реализовывали проведение тестирования, большинство сильно не обидят, потому что оно ответить может. А это значит, что все радости достанутся будущей интеллектуальной элите, которая потом будет с большой любовью вспоминать последние годы школы и поступление в ВУЗ. И конечно потом с радостью пойдёт работать в школы и университеты, помня, как там всё умно и хорошо было устроено.

Если нам не нравится начальство, мы можем сменить работу, если не нравятся очереди Сбербанка и профессионализм операторов, то можно обратиться в другой банк. Но мы не можем выбрать другие школы и экзамены, оставаясь в России - приходится всячески хитрить, чтобы получить образование, которое хочется, а не просто быть умным. Ясно, что это не добавляет уважение ко всей системе. Хорошо в этом всём только одно - ребёнка с детства информируют, что справедливости нигде нет, даже там, где его учат, поэтому потом ему будет проще в жизни.

Как и договаривались, любителям интеллектуальных игр сообщаю, что сегодня (28 ноября в 20.00 Москвы) проходит очередной тур интересной игры «Банальности» (подробности). Удачи на игре и хороших выходных!

16 июн. 2008 г.

О ЕГЭ

Начнём с хорошего:

В этом году заработал механизм выдачи дополнительных листов на ЕГЭ. Для кого-то это мелочь, а моей сестрёнке понадобилось два дополнительных листа, чтобы записать решения всех задач. И это позволило ей уверенно выпрыгнуть за 90 баллов (ранее для таких результатов надо было очень мелко писать). Правда, не обошлось без казусов - за 15 минут до сдачи работы ей не хотели давать второй лист, мотивируя это тем, что "всё равно не успеешь" (хотя их работа - давать вовремя листы, а не мешать школьникам). Само по себе заявление глупое, ведь надо всего лишь переписать с черновика (15 минут на это хватает с запасом), да и вообще это не их дело. Благо, добавив настойчивости, ей удалось получить нужную бумагу (потеряв немного времени на препирательства).

Второе хорошее дело - нормально заработали апелляции. И это касается двух направлений: правильности распознавания компьютером и корректности проверки человеком. Чтобы убедиться, что сканер нормально распознал записи школьника, можно запросить копию его листа и распечатку данных компьютера - если что-то не совпадает, то специальный человек внесёт правки в компьютерные данные. Например, если сканер понял число "2,3" как "213" (потому что запятую принял за единичку), то проверяющий сам внимательно изучит эту запятую, после чего примет решение (в известном мне случае всё было очевидно). С ошибками человеческой проверки тоже можно бороться - квалифицированная команда перепроверит задачи, на которые укажет школьник в своём заявлении. Узнать где и когда апелляция не легко (особенно, если она проходит во время четырёхдневных выходных вокруг Дня России), подать заявление тоже не просто (то нужного человека нет, то обеденный перерыв), но возможно. И само наличие возможности доказать свою правоту - большое благо для талантливых школьников (до прав которых раньше никому не было дела).

На этом хорошее заканчивается, переходим к обычному.

Отсутствие чёткого перечня тем, по которым могут быть вопросы в тесте ЕГЭ - это создание проблемы угадывания для преподавателей. Ведь разнообразных учебников той же биологии есть несколько сотен. А учебный год короткий - все возможные темы разобрать подробно невозможно. Получается, что учитель должен сам выбрать из громадного списка тем какое-то подмножество, чтобы уделить им особое внимание. И только если он хорошо угадал, то его ученики хорошо сдадут экзамен. Говорить о репетиторах в данном случае нельзя, потому что они в таком же незрячем состоянии - пока что нет возможности заранее знать, какие темы будут проверять. Через несколько лет всё, конечно, утрясётся - учителя смогут изучать динамику прошлых лет наполнения теста разными темами, чтобы точнее угадывать, чему в этом году актуальнее учить. Но должно-то было быть наоборот: сначала образовательный стандарт, а потом - тестирование, чтобы выяснить, хорошо ли выучили ребят. Сейчас же мы видим такую телегу впереди лошади: одни люди придумали какие-то наборы тестов (не очень понимая проблем школьного образования), а другие - должны так постараться, чтобы дети в эти тесты влезли. Это в меньшей степени касается математики и русского языка (тут с программой более-менее понятно), но естественные науки, история, литература и т. д. остаются непредсказуемыми. Когда школа сама проверяла качество обучения, то тестировались те знания, которые давали учителя этой школы. Теперь же ЕГЭ тестирует знания, которые подразумеваются составителями, не знакомыми с особенностями данной школы. Стандартизация должна быть, но не ценой ущемления школьников (они-то не виноваты, что их учитель не знает, что будет в тесте в этом году).

Недостаточная критичность при составлении вопросов теста приводит к поразительным казусам - хороший школьник, если ему не повезло с вариантом, может не иметь возможности получить свои законные 100 баллов. И связано это с тем, что составители тестов иногда допускают несколько правильных ответов у некоторых вопросов. Но система считает правильным только один ответ! И получается, что опять надо гадать - какой из предложенных двух правильных вариантов является правильным, по мнению составителя. Это особенно бьёт по сильным школьникам, которые отчётливо понимают, что их лишили теоретической возможности набрать максимум баллов, но не могут ничего с этим сделать. Этот год лучше предыдущего, потому что, насколько мне известно, таких случаев стало меньше. Но то, что они остались - крайне негативный момент.

Можно видеть большой прогресс в качестве проведения тестирования - на это было брошено много сил. Но отсутствие "генерального плана", который бы позволил всем участникам процесса (учителям и ВУЗам, прежде всего) точнее действовать, мешает многим школьникам получить хорошие (заслуженные) аттестаты и поступить в лучшие ВУЗы. В странной ситуации оказались университеты - не зная заранее деталей начисления баллов, они были вынуждены ориентироваться только на прошлые годы, формируя свои правила приёма по ЕГЭ. Но с прошлого года многое поменялось (если я правильно понимаю, стали давать меньше баллов за работы того же уровня). Некоторые ВУЗы уже осознали, что под их требования подходит очень мало школьников (результаты ЕГЭ ведь уже известны), но уже не могут понизить планку, поэтому не могут взять многих талантливых ребят. Наверное, в ближайшие месяцы что-нибудь придумают (видимо, разрешат университетам смягчить критерии приёма), но мы опять же повторяем привычный режим работы:

- чиновники планируют действия,

- профессионалы от образования предупреждают, к чему это приведёт,

- чиновники делают, как и собирались, не учитывая критику,

- неожиданно выясняется, что проблемы, о которых говорили ректора и учителя, реально имеют место,

- приходится предпринимать экстренные меры, чтобы хоть как-то спасти ситуацию.

Хоть этот стиль для нас является привычным, радоваться тут нечему.

Мы уже говорили про борьбу ЕГЭ с коррупцией, поэтому задам вопрос, вдруг кто-нибудь знает подробности этой новости - уж очень похоже на брехню, но я опровержения не нашёл. -----

Закончим позитивно: наше дело правое. Двух недель не прошло после нашего вопроса о уязвимостях IE, как уже многие проблемы поправили :)

1 апр. 2008 г.

ЕГЭ - универсальное мерило

Продолжим тему заблуждений о ЕГЭ.

Есть очень распространённое мнение, что ЕГЭ достаточно качественно может отсортировать школьников по подготовленности к продолжению обучения (ведь его используют именно для отбора в вузы). Тонкость состоит в том, что это верно только для слабых и средних вузов, не имеющих большой конкурс, не выработавших свою специфическую систему отбора, не входящих в лучшую, например, сотню страны.

Доказывается это очень просто: если есть два школьника, которых приёмная комиссия сильного вуза делит на "этого мы очень хотим учить" и "этого мы совсем не умеем учить", но при этом их результаты ЕГЭ очень близки, значит, данный вуз не может пользоваться таким измерителем. Ведь по ЕГЭ ему придётся взять обоих, что вынудит ослабить программу, так как слабый школьник, просто натасканный на ЕГЭ, не сможет хорошо освоить предметы, предполагающие продолжительное мозговое усилие. Как результат, ещё один сильный вуз начнёт терять привлекательность в глазах предназначенных для него школьников.

От себя подтверждаю, что такие случаи бывают (я видел школьников со схожими результатами ЕГЭ, которые получили очень низкий и очень высокий баллы на вступительном экзамене вуза). Коротко объясню причину. Задания ЕГЭ предполагают большое количество краткосрочных слабых напряжений мозга (больше на внимательность и дрессированность, чем на глубокие навыки). А задания сильных вузов (здесь я веду речь про математику-физику) состоят из пяти-шести сложных задач (обычно достаточно решить 4-5 из них, чтобы получить высокий балл). Сложные задачи требуют большого напряжения (это вообще-то надо уметь для дальнейшего обучения в этом вузе), глубокого понимания (на это за год не натаскать), хорошей организации головы (что необходимо для освоения огромных тем в университете). Кстати, при проверке таких работ обычно не снимают много баллов за арифметические ошибки и оформление, потому что вузу важна не аккуратность робота, а способность найти хороший путь для решения сложной задачи.

Ошибочным является желание обобщить не очень плохую идею на всё. Не надо трогать то, что хорошо работает! Как только строят огромную универсальную машину, заменяя ею много маленьких, так сразу же безвозвратно выкидывают несколько уникальных маленьких приспособлений (почему-то в момент разрушения никто не думает, что универсальная машина может не всё, а лишь очень многое). Если бы ЕГЭ применялся не ко всем, а ко многим вузам, то негатива было бы гораздо меньше.

Напоследок скажу, что не всё так плохо. Ведь сильный школьник из примера выше достаточно умён. Поэтому, поняв, что он пишет ЕГЭ на высокий, но не максимальный балл, начнёт больше времени уделять самодрессировке - будет тренироваться, прорешивая прошлогодние варианты. В результате он, конечно, обгонит обычного школьника, прорвётся в свой вуз, всё у него хорошо сложится. Просто вместо прямого пути (показать свои реальные способности) ему придётся обмануть - нарастить ту характеристику, которую у него измеряют. Это похоже на требование подтянуться 20 раз для поступления на филологический факультет (кому шибко надо заниматься древними языками, те научатся подтягиваться, ведь так?). В жизни такой идиотизм тоже часто бывает, так что, благодаря ЕГЭ, школа стала ещё лучше готовить детей к реальной жизни.

А нам остаётся только лишний раз ощутить и запомнить, что естественное желание унифицировать, сделать одно большое, простое и понятное вместо многого, сложного и разного само по себе не является плохим, но требует повышенной аккуратности и внимательности к деталям.

12 февр. 2008 г.

ЕГЭ против коррупции

Вопрос правильности перехода на ЕГЭ сложный и неоднозначный, но это не значит, что про него надо иметь навязанное телевизором мнение. Попробуем разобраться с этой темой по пунктам.

Давайте поймём, что значит фраза "ЕГЭ решает проблему коррупции" и как нас в этом убеждают.

Звучит это так:

МинОбр: Вы, конечно, понимаете, что в вузах есть коррупция,

Мы: Да, сталкивались, доколе это можно терпеть? (возникает эмоция)

МинОбр: Есть единственный выход - единый экзамен, который оторвёт вузы от принятия решения!

Мы: Ура!

А почему этот выход единственный? Почему этот выход вообще выход? То есть где обоснование того, что при нём коррупции не будет? А вот этого нам и не расскажут, потому что мы и так уже эмоциональны (ещё бы, вспомнили, как ребёнка своего в универ устраивали, продираясь через все препоны).

Одна из хитростей здесь в том, что формулируется ловкий тезис "избавимся наконец от коррупции в вузах" (параллельно показывается несколько выпусков новостей про профессоров вузов, наживающихся на студентах), при этом почему-то забывается, что с введением ЕГЭ могут появиться и другие места для коррупции. В самом деле, множество этапов проверки, гигантские объёмы информации и размеры всей системы - это весьма благоприятная среда для развития коррупции (и в маленькой системе сложно уследить за всем, а чего ждать в масштабах страны?) В этом абзаце мы не утверждаем, что коррупция прямо следует из ЕГЭ, а хотим сформулировать и понять, что ЕГЭ никак не защищает от коррупции (а просто перемещает её из вузов в школы и проверяющие комиссии).

Но давайте поймём, а правда ли при таком подходе хотя бы из вузов коррупция уйдёт. Количество мест в конкретном вузе ограничено. Соответственно, если приходит больше документов от желающих, имеющих максимальные баллы по ЕГЭ, чем у вуза есть мест, то приёмная комиссия вуза должна будет выбирать. А мы уже знаем, кого она выберет. И способов для этого есть масса: например, можно сделать вид, что документы лишних (не заплативших) школьников были почтой доставлены чуть позже, чем следовало, или вообще потерялись в дороге (всякое же бывает). Но раз вуз по-прежнему может столь вольно обходиться с документами, то для использования таких лазеек вовсе не обязательно добывать себе максимальный балл ЕГЭ, можно и меньше.

Здесь мы даже не будем говорить про такие случайности, как получение 100 баллов (максимума) всеми учащимися некоторых школ отдельных национальных областей (мало ли, может они просто очень хорошо подготовились). Не будем говорить про толпы золотых медалистов, которые не могут сдать ЕГЭ даже на тройку (сделаем вид, что они просто перенервничали, хотя причина здесь в том, что на золотую медаль иногда "тянут" не самых талантливых), и толпы отличников ЕГЭ, которые не могут сдать школьный выпускной экзамен 2000-го года хотя бы на три (за год программа-то поменялась). Будем считать это всё случайностями, а не коррупцией.

И напоследок вернёмся к сверхдоходам взяточников из вузов. Как вы думаете, смирятся ли коррупционеры с тем, что у них отняли привычный доход? Или они будут добирать его в первую же сессию с поступивших? И не значит ли это, что ЕГЭ не столько борется с коррупцией, сколько стимулирует её развитие в школах (что, кстати, обеспечивает формирование коррумпированного поколения ещё в школе), сохраняя положение вуза?

Итого:

- ЕГЭ явно привносит коррупцию в мелочах (школы начинают зарабатывать на проведении ЕГЭ таким образом, чтобы "все были довольны своими результатами") и в крупных структурах (чиновники проверяющих центров вполне могут выдавать сертификаты с нужными баллами, ничем не рискуя),

- ЕГЭ не может уменьшить объём сбора денежных средств в вузах, поскольку и до ЕГЭ многие из них промышляли "платными экзаменами", которые было невозможно сдать без взяток. Фактически, такие вузы просто меняют структуру доходов.

А раз так, то надо прекратить утверждать, что цель ЕГЭ - победа над коррупцией. Можно говорить, что цель - борьба с нею, но никак не победа. Аргумент про коррумпированность вузов надо вычеркнуть при рассмотрении ЕГЭ.

И на закуску рекомендую почитать статью Игоря Федоровича Шарыгина, содержащую очень точные и выверенные аргументы талантливого педагога по поводу образовательных реформ.

10 февр. 2008 г.

Постановка: ЕГЭ - отличная затея

А теперь давайте поглядим в совершенно противоположную степь. Есть вопросы гораздо более сложные и неоднозначные. Хотя бы из-за того, что практического опыта в таких делах почти ни у кого нет. Итак, вопрос: почему люди молятся на единый государственный экзамен? Аргументы обычно такие:

- ЕГЭ позволяет избавиться от коррупции в вузах, за оценки на экзаменах в университетах перестанут брать взятки, потому что для поступления надо будет только хорошо сдать ЕГЭ.

- Кроме того, не будет никакой субъективности - почти всё проверять будет компьютер, а не предвзятый (или просто невнимательный) человек.

- Школьникам не приходится сдавать экзамены два раза (выпускные и вступительные), что позволяет им сосредоточиться на одном действии, не распыляя силы на повторение одного и того же.

- Равные возможности для учащихся сельских школ и крупных городов - несомненное благо, талантливые дети из деревень получат высокие баллы по ЕГЭ и поступят в крупнейшие вузы.

- Более того, ребятам из деревень не придётся тратить деньги на дорогу до интересного им вуза - они сдадут ЕГЭ прямо в своей школе, а в вуз просто отправят документы.

- Одновременно решается проблема дорогущих репетиторов - они больше просто не нужны, так как всему учат в школе.

- Типовые задачи ЕГЭ дают возможность подготовиться к поступлению в любой университет (известно, что некоторые вузы делают такие вступительные задачи, что их можно решить, только если заранее разобрать их тип). То есть не придётся школьникам из одних областей добывать сборники вступительных задач вузов других областей, потому что не будет никаких специфических проверок - всё решит ЕГЭ.

- Задания ЕГЭ не травмируют детскую психику, как вступительные варианты некоторых университетов: на ЕГЭ даже слабые школьники смогут справиться с большим количеством задач, а в вузах иногда ни одной решить невозможно.

- ЕГЭ, одинаковый по всей стране, может измерить качество работы учителей и школ всей России. Проведя единый государственный экзамен по окончании года, министерство образования сразу получает данные, кто умеет учить, а кто зря деньги получает.

Те, у кого сейчас дети ходят в школу, наверняка прочитали знакомые слова, которые они много раз слышали, а иногда и повторяли. Давайте разберёмся, какие из этих аргументов разумны, а какие являются "привычными", поэтому принимаются сознанием без проверки.

Невероятное преимущество России в данном случае состоит в том, что мы отстаём от всего мира по введению таких единых систем тестирования. Это значит, что мы знаем опыт многих стран, видим, как и почему они отказываются от таких примитивных способов работы с учащимися.

В следующих заметках мы постараемся взвесить плюсы и минусы ЕГЭ.

Хотите поделиться ссылкой с другими? Добавьте в закладки:

Есть вопросы или предложения? Пишите письма на адрес mytribune АТ yandex.ru.

С уважением,

Илья Весенний