«Ваши юристы слишком буквально трактуют закон»

Сегодня наша тема - это взаимоотношения теоретического закона, более чем реального порядка его выполнения и физических ограничений.

Сначала пример из жизни:

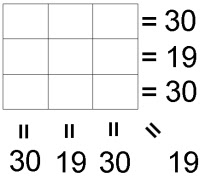

В одном федеральном ведомстве несколько лет назад было принято следующее решение - следует собирать порцию важных данных за текущий месяц по всем подконтрольным организациям к 15 числу следующего месяца. Нормальное и логичное желание - за две недели после окончания отчётного периода уже можно все данные спокойно собрать, чтобы переслать куда надо, верно?

В одном федеральном ведомстве несколько лет назад было принято следующее решение - следует собирать порцию важных данных за текущий месяц по всем подконтрольным организациям к 15 числу следующего месяца. Нормальное и логичное желание - за две недели после окончания отчётного периода уже можно все данные спокойно собрать, чтобы переслать куда надо, верно?

Дальше в игру включается региональное подразделение ведомства, получившее это указание. Региональные чиновники справедливо рассудили, что чтобы отправить данные до 15-го числа, необходимо получить их с подконтрольных городских подразделений хотя бы 8-го числа. А потом за недельку обработать полученные результаты - как раз к 15-му числу можно будет надёжно отослать всё «наверх».

Городская организация, получившая от областной указание прислать все данные до 8-го числа, сразу готовит внутренние распоряжение для районного подразделения: «Собирать и отправлять такие-то данные за текущий месяц о подконтрольных предприятиях до 1-го числа следующего месяца».

Что делает районная контора? Им необходимо до 1-го числа месяца отправить документы наверх. Поэтому они требуют с директоров предприятий обеспечить подготовку отчётов за текущий месяц до 28-го числа месяца.

Поэтому данное указание распространяется ещё ниже - на начальников участков. С них руководство предприятия требует все данные о нынешнем месяце до 25-го числа этого месяца. Три дня с 25-го по 28-ое число руководство предприятия оставило на собирание необходимой информации в один документ, чтобы отправить «в район».

Легко заметить, что такая вполне логичная на каждом этапе схема (чуть-чуть увеличить запас, передать указание вниз) приводит к странному учёту. Начальники участков, готовя отчёт за январь, возьмут данные с 1-го по 25-ое число (так как 25-го надо отправить документы начальству). А на следующий месяц, готовя отчёт за февраль, учтут только период с 1-го по 25-ое число, как того требуют внутренние распоряжения. И это приведёт к тому, что в сводную федеральную информационную систему попадут не все данные, а только данные за первые 25 дней каждого месяца. Идиотизм, скажете вы? Но так бывает :(

Потом это приводит к неожиданному казусу: из телевизионных новостей большой начальник узнаёт, что на таком-то предприятии, за которое он отвечает, в прошлом месяце произошла авария, унёсшая столько-то жизней. И в этот момент он начинает недоумевать, почему же в показанной ему общей таблице были только данные о небольшом количестве травм на производстве, но совсем не было смертей. Сначала он грешит на больную фантазию непрофессиональных журналистов, очерняющих его ведомство... Но через несколько недель разбирательство показывает всю описанную выше прозрачную схему, не позволяющую нормально вести учёт. Выясняется, что долгое время в головном офисе руководство имело очень приблизительную картину, хотя вся эта инициатива по сбору данных была изначально задумана для улучшения контроля над ситуацией на предприятиях.

Именно благодаря той аварии и внимательности большого начальника проблема была поймана и решена. Этот противоречащий разуму бардак, о котором начальники участков безуспешно несколько лет говорили своему непосредственному начальству, был разрушен. Почти всем в описанной цепочке не было важно, какого рода данные они передают - люди просто выполняли должностную инструкцию. И только самые маленькие начальники в цепочке чувствовали, что подготовка таких документов - пустой труд. Кому нужные данные, которым нельзя доверять?!

Другой забавный случай был с получением кредита в банке. Не так много есть ситуаций, когда следует брать кредит, но данная выходит за все рамки. Мой знакомый (для определённости назовём его Андрей) неожиданно узнал, что с ним начал судиться один небольшой региональный банк. Причина - невозврат кредита. Казалось бы, какие проблемы? Если брал, то верни. Но в этом и состоит сложность - Андрей никогда не брал кредит в этом банке.

Интересно, что паспорт он не терял, в данный банк вообще не заходил, но почему-то задолжал... На суде представитель банка заявил, что он лично принял заявление на выдачу кредита от Андрея, проверил его паспорт, после чего выдал сумму, о чём есть соответствующие бумаги. В самом деле, на документах были подписи и печати, всё как надо.

Как выкручиваться из этой ситуации? У банка уже было на руках заключение графологической экспертизы о соответствии подписи, поэтому отпираться было нелегко. Но по счастливой случайности удалось вспомнить, что в тот день, когда Андрей якобы получил кредит, он был в далёком городе на свадьбе друга. Другими словами, имеет смысл получить документы от авиакомпании, подтверждающие факт его перелёта туда и обратно. Да ещё можно легко добыть свидетельства нескольких десятков человек, гостивших на празднике, что Андрей весь день был среди них. Были и видеозаписи, и тысячи фотографий. Получается, что всё необходимое есть.

Вроде бы всё ясно, да? Но судебные слушания длились два года! Назначались повторные графологические экспертизы, чтобы доказать, что документ о получении Андреем денег не является поддельным. Но как он может быть настоящим, если в тот день подсудимый был за тысячи километров от места заключения договора? Оказывается, это не имеет значения! Законы физики не обязывают что-то менять в установленной процедуре, а банк будет писать апелляции и жалобы, затягивать процесс, приглашать новых экспертов и свидетелей, сколько это будет возможно. Интерес банка понятен - ему никак нельзя признать, что его сотрудники украли деньги, повесив долг на случайного человека... Но зачем это затягивание судебной системе? (хоть мы и понимаем, что она привыкла медленно работать)

В обоих случаях всё кончилось хорошо, но глупость ситуаций зашкаливала на протяжении лет! В первом случае большое федеральное начальство не могло получить адекватных данных о подконтрольных предприятиях, а во втором - человек два года мотался по судам, потому что кто-то где-то сделал ксерокопию его паспорта, а потом грамотно её применил. И от выплаты немалого кредита его спасло только то, что он вовремя улетел на свадьбу к друзьям.

Интересно, что если смотреть только на часть системы, то всё выглядит правильным и логичным - почти все конкретные локальные указания не особо противоречат общей разумности. А вот их комбинация приводит к тому, что теряются тысячи часов времени на бесполезное, но очень напряжённое действие.

А какие хитрые комбинации разумных правил знаете вы? Особенно интересуют ситуации, в которых каждый участник действует совершенно правильно, а все вместе они творят странное безумие. Заранее благодарю за личный опыт!

P.S.

В историях выше я несколько исказил детали, но сохранил суть. Связано это с тем, что я не хочу явно указывать на конкретных людей и конкретные организации. Прошу отнестись к этому с пониманием.

Как вы знаете, если что-то сказали в популярном сереале, то это точно правда. Например, в 18-й серии четвёртого сезона сериала «Друзья» было сказано буквально следующее: «There's never gonna be a President Joe»

Как вы знаете, если что-то сказали в популярном сереале, то это точно правда. Например, в 18-й серии четвёртого сезона сериала «Друзья» было сказано буквально следующее: «There's never gonna be a President Joe»

Мы сейчас не сравниваем жёсткость этих двух процессов для людей, а смотрим исключительно на результат: произошло перераспределения огромных ресурсов от большого количества «добровольцев» к маленькой группе «опытных специалистов». Напомню, как это выглядело:

Мы сейчас не сравниваем жёсткость этих двух процессов для людей, а смотрим исключительно на результат: произошло перераспределения огромных ресурсов от большого количества «добровольцев» к маленькой группе «опытных специалистов». Напомню, как это выглядело: В одном федеральном ведомстве несколько лет назад было принято следующее решение - следует собирать порцию важных данных за текущий месяц по всем подконтрольным организациям к 15 числу следующего месяца. Нормальное и логичное желание - за две недели после окончания отчётного периода уже можно все данные спокойно собрать, чтобы переслать куда надо, верно?

В одном федеральном ведомстве несколько лет назад было принято следующее решение - следует собирать порцию важных данных за текущий месяц по всем подконтрольным организациям к 15 числу следующего месяца. Нормальное и логичное желание - за две недели после окончания отчётного периода уже можно все данные спокойно собрать, чтобы переслать куда надо, верно? - Вот, уважаемый, вроде бы по всем предметам успеваете, а на физкультуру редко заходили. Как же так?

- Вот, уважаемый, вроде бы по всем предметам успеваете, а на физкультуру редко заходили. Как же так? Итак, во-первых,

Итак, во-первых,  Во-вторых, появились самопечатающие принтеры. Сначала поясню для тех, кто не сталкивался ранее с 3d-принтерами - уже относительно давно при разработке различных изделий начали использоваться трёхмерные принтеры (печатающие трёхмерное изделие по его описанию). Удивительно наблюдать, как такое устройство создаёт цепь (пластиковую цепь с отдельными круглыми звеньями!) по только что нарисованной в специальном редакторе модели.

Во-вторых, появились самопечатающие принтеры. Сначала поясню для тех, кто не сталкивался ранее с 3d-принтерами - уже относительно давно при разработке различных изделий начали использоваться трёхмерные принтеры (печатающие трёхмерное изделие по его описанию). Удивительно наблюдать, как такое устройство создаёт цепь (пластиковую цепь с отдельными круглыми звеньями!) по только что нарисованной в специальном редакторе модели. И последнее - для своих грязных целей они используют человеческие мозги. Мощный компьютер отличается от слабого человека тем, что не имеет

И последнее - для своих грязных целей они используют человеческие мозги. Мощный компьютер отличается от слабого человека тем, что не имеет